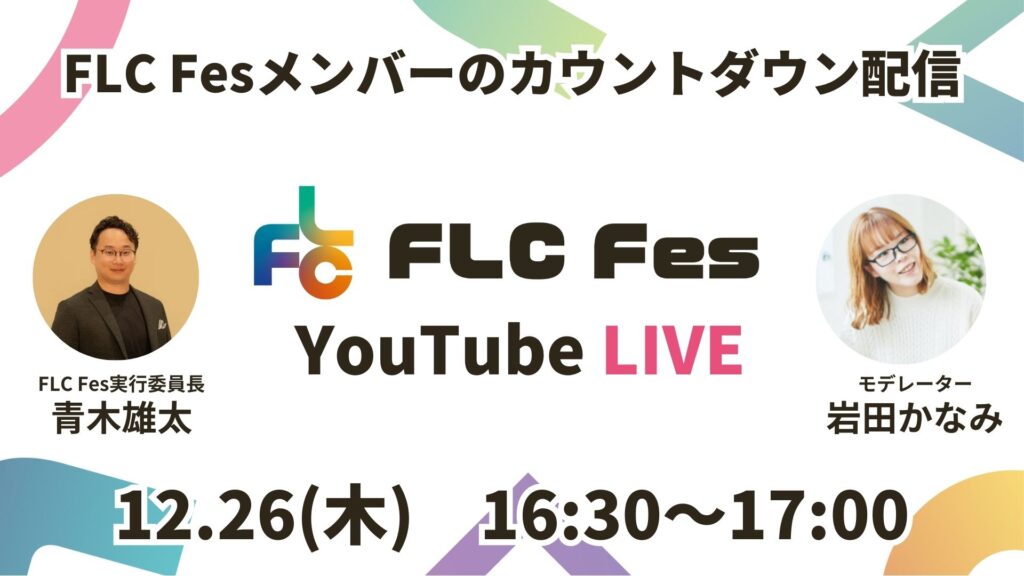

2024年12月26日

実行委員長の青木が話す、開催のきっかけや背景。

こんにちは!今回はこのイベントの実行委員長であり、株式会社funky jumpの代表取締役である青木さんへのインタビューを通じて、コワーキングスペース業界の可能性とその背景にある情熱を紐解きます。

青木さんの自己紹介と活動

青木さんは、コワーキングスペースの可能性に魅了され、この業界で活動を広げています。東京都麻布十番で「BIRTH LAB」というスペースの運営受託をはじめ、顧客管理ツール「TAISY」の開発など、コミュニティを支援するさまざまな取り組みを展開。さらに、業界団体「JCCO」を設立し、コワーキング業界全体を盛り上げる活動も行っています。

東日本大震災で得た気づきと原点

青木さんがコミュニティの重要性に気づいたきっかけは、2011年に発生した東日本大震災でのボランティア活動でした。

「震災後のボランティア活動では、被災者の心のケアやコミュニティ形成が重要だと感じました。現場では、自殺リスクが高い方々を見守りながら支援を提供するリーダーの方々がいましたが、復興フェーズが進むにつれて、補助金の打ち切りなどで活動が困難になる状況も目の当たりにしました」と青木さん。

その経験を通じて、経済的な持続可能性を持ったコミュニティ支援の必要性を痛感。「寄り添うだけでは解決できない現実を知り、事業としてコミュニティを支える仕組みを作りたいと思うようになりました」と語ります。

コミュニティマネージャーとの出会い

震災復興支援を経て、青木さんが出会ったのがコワーキングスペースという世界でした。そこには「コミュニティマネージャー」と呼ばれる、コミュニティをサポートする専門家がいました。「コミュニティに価値を見出し、それに対してお金を払う人々がいる。これこそが持続可能なコミュニティ支援の形だ」と感銘を受けたといいます。

さらに、彼の幼少期の経験も影響を与えました。群馬の田舎で育った青木さんは、仲人を務めていたひいおばあちゃんの姿を重ね、「現代の仲人のような存在がコミュニティマネージャーだ」と感じたそうです。「この人たちをサポートすることが社会を良くする一歩になる」と確信し、現在の活動に繋がっています。

コワーキングスペースの現状と課題

FLC Fesの発起人である青木さんが最初に直面したのは、日本国内のコワーキングスペースが抱える収益性の課題でした。商業的にも行政的にも予算が限られている現状に加え、海外の成功例との違いに気づいたことが、大きな転機となったといいます。

青木さんは、「アメリカでは、WeWorkが急成長している中で、日本との運営モデルの違いを学ぶために、シリコンバレーやPlug and Playといった海外のコワーキングスペースを訪問した」と振り返ります。その中で、不動産ビジネスとしての側面が強いアメリカ型モデルが、日本では馴染みにくいと感じたそうです。

一方で、ヨーロッパ型のコワーキングスペース運営に可能性を見出し、日本に適した形で業界全体を盛り上げる必要性を確信しました。

「JCCO」の設立

こうした課題意識から立ち上げられたのが、業界団体「JCCO(一般社団法人 日本コワーキングスペース&コミュニティマネージャー協会)」です。青木さんは「個別のクライアント支援に留まらず、業界全体の情報を共有し合うことで、日本型コワーキングスペースの可能性を広げたい」と考えました。

JCCOの設立にあたり、青木さんが影響を受けたのはヨーロッパのカンファレンスイベント「Coworking Europe」でした。このイベントでは、「コロナ禍で賃料を上げた」「月額プラン利用者の増加で収益が改善した」といったリアルな情報が共有され、業界全体でPDCAを回す文化が根付いていました。

青木さんは、「業界全体が情報をオープンにし、お互いの知見を活用することで、持続可能な運営が可能になる」と語ります。

FLC Fesの意義

「FLC Fes」は、地域経済、コワーキングスペース、そしてコミュニティが一体となり、未来を創造する場です。このイベントを通じて、参加者が新たなビジネスチャンスや人とのつながりを得るだけでなく、地域社会全体が活性化することを目指しています。

震災復興で得た経験を基盤に、青木さんは「コミュニティを持続可能な形で支える」というビジョンを追求しています。この熱意に共感した多くの人々が集い、FLC Fesという新しいプラットフォームを作り上げています。

コザと内閣府事業の結びつき

今回のFLC Fesは、「令和6年度沖縄型産業中核人材育成事業」の一環として実施されます。この事業では、沖縄のコワーキングスペース、特にスタートアップ支援に特化した施設のコミュニティマネージャーを育成するプログラムが進められています。域外での研修や派遣を通じて、新しい知見やスキルを持つ人材が地域に戻り、地元での産業振興に貢献することを目指しています。

その最終報告会として構想されたイベントが、コザスタートアップ商店街で開催されるFLC Fesなのです。

KOZA ROCKSとの出会いが転機に

青木さんがコザでの開催を決意したきっかけの一つが「KOZA ROCKS」というイベントです。地元企業フォーシーズが旗を振るこのイベントは、商店街という舞台でスタートアップ支援をテーマに展開されました。商店街という従来型の場所で、スタートアップ向けイベントが開催されるという新しい取り組みに、青木さんは驚きと感動を覚えたと語ります。

「スタートアップという現代的なテーマが、商店街という古い文化と結びつく光景は驚くべきものでした」と青木さん。普段はシャッター通りとなりがちな商店街が、活気を取り戻し、地元住民が積極的にイベントを応援する姿に、地域が持つ可能性を見出しました。

商店街とスタートアップの融合

KOZA ROCKSの成功は、商店街とスタートアップという異なる世界が、共通の目標「地域を盛り上げる」で手を取り合った結果でした。青木さんは、「地元の方々全員がスタートアップを完全に理解していたわけではないかもしれないが、商店街を盛り上げるという感覚で協力していた」と語ります。

また、商店街でのイベント運営の困難さも指摘されました。土地や店舗の所有者が異なるため、一つの旗を立てるだけでも多くの調整が必要です。それでも成功させたのは、地域住民の熱意と、スタートアップを受け入れる柔軟な姿勢があったからこそです。

コザモデルを全国へ

FLC Fesは、コザを拠点にした成功事例を全国に広げることを目指しています。沖縄での取り組みが成功すれば、それを他の地域で再現しようという動きが出てくるかもしれません。青木さんは、「コザでできたから、他の地域でも挑戦できるという自信を持ってほしい」と語ります。

さらに、FLC Fesでは地元の商工会や政治家も参加することで、地域全体が協力し合う文化を育むことを意図しています。この取り組みを通じて、地域とスタートアップが相互に利益を得られるモデルを築いていく考えです。

最後に

コザでのFLC Fesは、単なるイベントではなく、地域の未来を変える挑戦です。スタートアップが商店街を活性化し、商店街がスタートアップを支えるという共生関係が築かれることで、日本全国に新しい地域活性化の方法論を提示するでしょう。

コザの取り組みが成功すれば、次はあなたの地域がその舞台になるかもしれません。このイベントがどのような未来を創り出すのか、期待が高まります。