ABOUT

こんにちは!一般社団法人日本コワーキングスペース&コミュニティマネージャー協会(JCCO)代表理事の青木です。

10月29日(水)、30日(木)にグラングリーン大阪北館/Blooming Camp /JAM BASEにて、「地域経済 × コワーキングスペース」をテーマに FLC Fes 2025 in Osaka を開催します。(ぜひ来てください!お願いします!)

登壇者のアサインも大詰めになりつつある今、改めてこのイベントの意味と意義をお伝えしたいと思います。

FLCとは何か

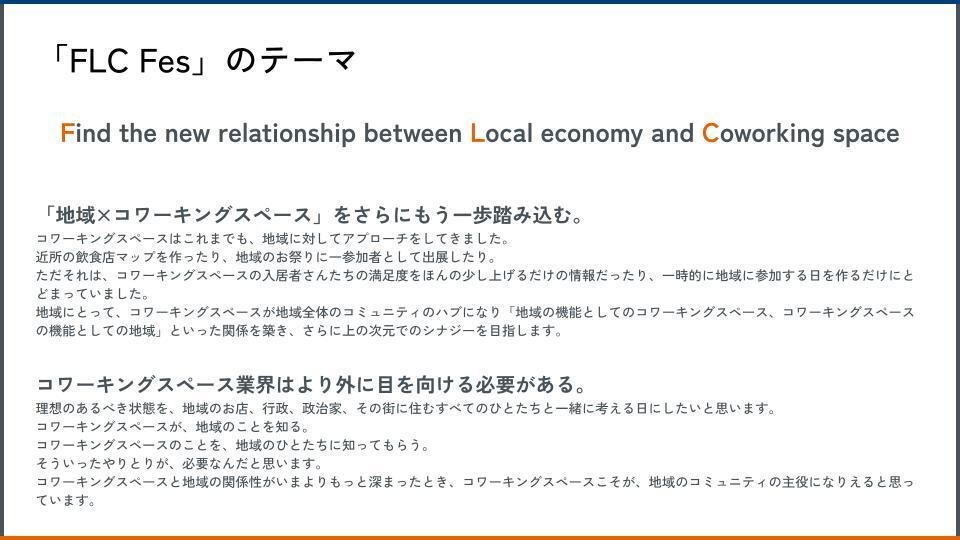

FLC は Find the new relationship between Local economy and Coworking space の略です。

コワーキングスペースはこれまで地域に対してアプローチをしてきました。官民問わず多くの方々から、関係人口創出、起業支援、事業支援、イノベーションといった期待も寄せていただいております。しかし私には、まだ発揮されていない価値があるように見えるのです。

コミュニティマネージャーの役割

コワーキングスペースの要は、現場を取り仕切るコミュニティマネージャーの存在です。最も重要な役割は「関係性を編集すること」です。

では、どのようなベクトルで関係性を編集するのか。目指すべきは 「地域の機能としてのコワーキングスペース、コワーキングスペースの機能としての地域」です。

ビジネスの関係性の始まりは機能の補完だと考えています。「◯◯を達成するのに△△が足りないので、△△を持つ××さんと一緒にプロジェクトをしたい」。仲が良くても一緒に仕事をする関係になれないのは、補完が働かないからです。コワーキングスペースが地域の飲食店を疑似的な社食のように、街の銭湯があるからシャワーやコインランドリーを持たなくて良いという意思決定をするように、協業は“機能や役割”が先にくるものだと考えています。

“Fes”に込めた意味

FLC Fes の “Fes” は祝祭を意味します。私の大好きな映画『グレイテスト・ショーマン』で、ポール・スパークス演じる批評家ベネットの言葉、“Celebration of humanity” のイメージから取りました。さすがに長いので “Fes” にしています。

FLC Fesが「業界外」の登壇者を招く理由

主語の大きな話をします。世界の中の日本を見たとき、日本が他国より圧倒的な差を持つ経済資源があります。しかも日本国民でさえ 20% に満たない人しか気づけていない。それは”高水準の教育が行き届いていることによる「協業のしやすさ」”です。約30カ国を訪問して見出したのは、教育水準の差や分断でコミュニケーションが断たれがちな国が多いこと。日本にも組織カルチャーの違いはありますが、同じ言語で話し、同じ言語で返されるという点で世界的に恵まれた基盤があります(ただしパスポート取得率が 20% を切るため、気づきにくいのも事実)。

では、その秘められたポテンシャルは誰が引き出すのか。コワーキングスペース、コミュニティマネージャーです。優秀なコミュニティマネージャーは相手に「この人にこう言われたらやらざるを得ない」と思わせます。私の北極星は曾祖母。田舎の百姓として縁談を組むことがあった曾祖母は、恥ずかしがる若者へ「あなたが嫌なままでも良い、でも私の顔を立てるつもりで一度会ってくれない?」(原文:「そんなこと言わねぇで俺の顔に免じて一回会ってみてくんねぇかい」)と背中を押しました。関係性の編集こそが役割だと、私はそこから学んでいます。

この役割を果たすには、既存の人や組織間の“今”の関係を整理し、新たな関係性を見つける営みが重要です。これにより、コワーキングスペースは果たすべき役割を見出し、発揮していきます。だからこそ、”「地域経済 × コワーキングスペース」”というテーマでありながら、普段コワーキング業界にいない人たちに登壇いただくのです。

さらに私自身、コミュニティマネージャーとして、開催地の方々がまだ知らない他地域の面白い人をお呼びし、業界が異なるがゆえに繋がっていない人同士を繋ぐことを意図しています。「これまで繋がれていなかった人と繋がれた」「地元なのに自分が知らない人がいて恥ずかしかった」と言っていただけるよう、人の繋がりをどこまで開拓できるか。私と競争しましょう!

FLC Fes が取り組む「3つのチャレンジ」

コワーキングスペース業界にとって重要だと考えるチャレンジです。

チャレンジ① 有料イベント。なるべく多くの人にお金を払う

従来のコワーキング系イベントは多くの方の手弁当で支えられてきました。素晴らしいイベントも生まれましたが、コミュニティと経済合理性の交差点の重要性を説く以上、ここに挑戦します(まだ十分ではありませんが…!)。Koza に参加された他のイベントオーガナイザーからも「自分たちの業界は 8 割が無料チケット。有料でこれほど集まるとは!」と驚かれました。”FLC Fes は“イベントの形をとったコミュニティマネジメント”です。そこに対価を支払っていただくこと。それは私たちコワーキングスペース業界が目指してきたところです。

チャレンジ② なるべく“よその業界・よその地域”の人に登壇してもらう

有料化により、登壇者の交通費・宿泊費も手当てしやすくなります。「タダだと難しいけれど、交通費・宿泊費が出るなら」と仰る方も多い。候補者の「コワーキングに詳しいわけではありませんが…」から事前打ち合わせが始まります。「それでいい、はじめまして。コワーキングスペースです。」私たちを知っていただき、一緒にプロジェクトができたら嬉しいです。さらに、他地域の登壇者を招くことで開催地とその地域を繋ぐことを意図しています。前回 FLC Fes でも、コザで出会った方々が各地で再会したという報告をいただきました。地元の方が普段リーチできない相手へ橋を架けるのも FLC Fes の役割です。

チャレンジ③ ホストオーガナイザーと共にイベントを実行する

FLC Fes はサーカスのように各地を巡るつもりです。サーカスではどの地域でも同じ演目を演じることに価値がありますが、FLC Fesはその地域の魅力を引き出すことに注力します。地元の人が地元をさらに好きになる。他所から来た人もその地域を好きになり、一緒にプロジェクトをしたくなる。それの舞台は、地域の魅力の一端を形成する“元気な場所”=コワーキング/インキュベーションスペースが望ましい。各スペースには、ストリートダンスのようにそれぞれのフレーバーがあります。ホストが最も輝ける場所で開催するのが最善です。そのため FLC Fes は常に規模を可変にしていきます。ちなみに26年は那覇、27年は横浜、28年は徳島での開催を予定しています。

目標とビジョン

FLC Fes 2025 in OSAKA の目標は、延べ 1,000 人。

コワーキングが主語、かつ有料でこの景色は、日本のコワーキング業界が見たことのないものです。ならば、他業界・世界の方々も当然見たことがない。「コワーキングを初めて聞いた」という人がいる――許しがたい状況ですね!

コワーキングは地域に必ず役立ち、関わる人すべてにリスペクトをじんわり広げ、世界を平和に近づける産業です(詳しくはこちら)。一分一秒でも早く、私たちの世代で前進させる。これはコワーキング業界のカンファレンスに留まりません。多様化と専門化で分業・分断された状況を見直し、再び手を取り合う――日本のみんなで前を向き、世界のみんなと平和を実現するためのカンファレンスです。

世界が平和にならないのは、コワーキングスペースが世界に足りないから、またはコワーキングスペースが本来の価値を発揮できていないからです。分断と排除、闘争の時代に、リスペクトを振りまいていきたいです。そのビジョンを実現するために、延べ 1,000 人という結果が必要です。私たちが夢想家ではないことを示し、地域に生きる人々が、コワーキングスペースが、あるべき姿を本気で目指す人を増やすために。何卒お力添えを――いえ、一緒に世界の未来を盛り上げてください!つまりFLC Fesに参加していただき一緒にその未来を考えてください。そしてスポンサードをしていただき、皆で考える場をより良いものにしてください。

スポンサードのお問い合わせはこちら

最後に――頭の中で鳴り止まない一節

Look out ’cause here I come —— 近くば寄って目にもの見よ

And I’m marching on to the beat I drum —— 自ら勇んで前へ進もう

I’m not scared to be seen —— 失敗など恐れはしない

I make no apologies, this is me —— 遠慮もしない。これがあるべき姿だから。

*『This Is Me』青木訳

FLC Fes実行委員長

青木雄太

JCCO代表理事/(株)funky jump 代表取締役。株式会社ゼロワンブースターに参画。大手企業のオープンイノベーション、スタートアップ支援に取り組む。国内外300拠点以上のワークスペースを歴訪。コミュニティマネージャーの活用、ワークスペースのコミュニティ創出・運用のコンサルティングに従事。